Historique de la conquête du Balaïtous |

||

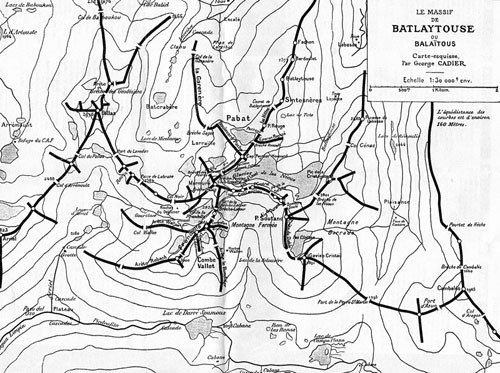

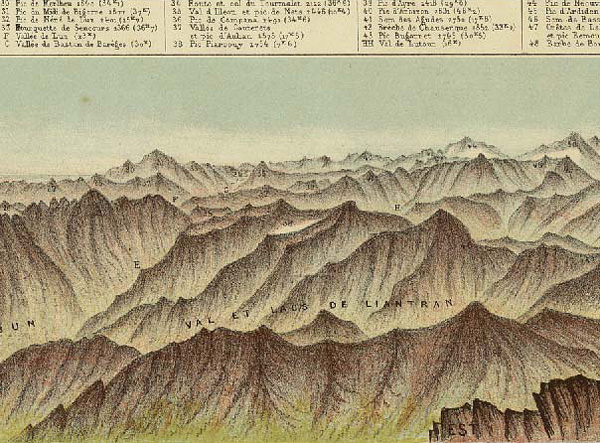

Au début du XIXe siècle, on connaît cette montagne sous trente-six noms : Marmuret, Balétous, Bat-Laiteux, Bal-Leytouse, Baillettes, pour n’en citer que quelques-uns. Pour les superstitieux, c'est le monstre, un vieillard sinistre, l’ombre même de la mort. Sa cime s’auréole fréquemment du spectre de Brocken, ses crêtes aux cornes diaboliques attirent les foudres, ses flancs s’effondrent avec fracas, les glaciers crevassés qui s’étendent à ses pieds, les brouillards vénéneux, le froid qui règnent dans ses parages, dissuadent quiconque de s’en approcher. Son altitude : 3.144 m. Charles PackeDiabolique ou pas, le Balétous va être conquis de haute lutte par l'anglais Charles Packe, scotché par la lecture du récit de la tentative malheureuse effectuée en 1861 par son compatriote John Ball, le premier président de l’Alpine Club. Visible de différents postes d’observation, du Pic du Midi, d’Argelès, de la route de Lourdes à Bagnères, du pic de Ger en particulier, le Balétous, premier "3.000" à partir de l’Atlantique, accapare son attention. Packe se renseigne. Ni les bergers ni les guides locaux ne lui sont d’une quelconque utilité, on le croit inviolé, imprenable. Il voit là l’occasion de réaliser une formidable percée. Nous sommes en 1862. Packe loue les services du père Gaspard d’Arrens, bien que le guide n’ait aucune idée de l’itinéraire à suivre. Ils passent par le lac de Suyen, la gorge de l’Arribit, délaissent la gorge de Batcrabère pour attaquer l’arête Nord et échouent à la cote 3.000, « en un point, avance l'historiographe des Pyrénées Henri Béraldi, qui est peut-être simplement le petit Balaïtous. » Gaspard se refuse d’aller plus loin tant la voie est scabreuse. Packe dresse un cairn, c'est une défaite mais il se promet d’y revenir, estime que le pic pourrait être gravi à partir de Salent de Gallego – comprendre par l’Espagne. Deux ans plus tard, le 15 septembre 1864, après une semaine de siège en règle, Packe, sa chienne Ossoue et Jean-Pierre Gaspard, parviennent au point culminant, en empruntant l’improbable échine occidentale. Au sommet, ils ne sont pas peu surpris de trouver une tourelle géodésique et les vestiges d’un campement, murets, lambeaux de toiles et vieux piquets. Quand et par qui le camp a-t-il été dressé, la question est posée. Henry RussellInformé de la victoire de Packe, et lui-même fort intrigué par les mystérieux vestiges, Russell embauche le même Gaspard huit jours plus tard. Il démarre d’Argelès, monte à l’étang de Suyen, laisse derrière lui la toue* de Doumblas, passe la nuit dans le chaos de Larribet à 1.800 m d’altitude, où il découvre un rocher qui va lui servir d’abri. Il est de ceux qui se damneraient pour dormir à la belle étoile, qu’il pleuve, tonne, vente, neige, grêle ou gèle à pierre fendre. « Ce plaisir là ne peut se raisonner. Car il semble dur, assurément, de s’allonger sous un plafond de pierre, par une froide nuit d’automne, avec la perspective de se perdre le lendemain, ou de se fracasser les membres… L’homme n’a plus l’air d’être à sa place, dans cette nature en ruines, dans ces cimetières de glace et de granit, où la congélation, plus rapide que la mort, vient au milieu de la nuit pétrifier les torrents, où les rochers tombent dans des lacs aussi noirs que le Styx. Jamais pourtant je ne suis descendu sans regrets de ces lieux pleins d’effroi, où l’âme se sent plus près du ciel que de la terre. » Le lendemain, il pénètre dans le vallon désolé de Batcrabère, franchi la Passe de la Barane, puis après une halte au Rocher du Déjeuner (2.700 m) s’attaque à un couloir d’éboulis, atteint péniblement la crête à l’altitude 3.000. Au-delà, c'est le saut dans l’inconnu. Saut ? Exercice de funambule plutôt : « Nous nous trouvons sur une arête vertigineuse, étroite et disloquée, qui semble escalader les nues, car nous n’en voyons pas la fin. Est-il vraiment possible de monter là ? Oui, mais c'est le plus mauvais pas des Pyrénées. De chaque côté de l’arête, juste assez large pour qu’on puisse y passer, descendent des précipices de 5 à 600 mètres, cuirassés de verglas et polis comme une glace : leur base se perd dans une ombre bleue qui rappelle les « ténèbres extérieures » dont parlent les Ecritures. C'est comme des acrobates que nous escaladons cet enfer de rochers et que nous traversons les intervalles perfides qui les séparent. Au bord de nos semelles s’ouvrent le vide et l’éternité. » Une demi-heure de gymnastique et de sueurs froides sur cette crête en dents de scie depuis baptisée Packe-Russell qui offre de nombreux passages de III et IV, dont le fameux Pas de l’Etrier, mur que Russel dut franchir sur les épaules de Gaspard, et ils foulent le crâne du vieux dragon. « On ne peut rien escalader de plus vertigineux à moins d’être un lézard », consigne Russell à son retour, apposant son propre sceau à la légende du Balaïtous. C'est finalement lui qui tranchera entre Marmuret, Balétous et consorts, et entérinera l’appellation moderne : Balaïtous, dont la consonance évoque davantage le russe (Baïkal, balalaïka, etc.) que le patois occitan. Célestin Passet, lui-même, sans doute le plus grand rochassier des Pyrénées de l’époque, qualifiait l’arête Packe-Russell « d’affreux casse-cou ». À notre connaissance, elle est rarement parcourue aujourd'hui. « Conquérir le Balaïtous, fortune pour Packe. Être conquis par Russel, triomphe pour le Balaïtous ! » épiloguera Béraldi. Le glacier de Las NeousEn juin 1870, le fameux guide Jacques Orteig des Eaux-Bonnes confie à Russell qu’il a repéré une autre voie pour attaquer le Balaïtous : par l’Est et le glacier de Las Neous. « Cette nouvelle m’électrise, et je prends feu, écrit Russell. Ce fut un court-circuit moral. » Accompagné de Gaspard et son fils Basile, il décolle d’Arrens le 12 juin, établit son camp de base dans la toue de Labassa (1.800 m), où il passe la nuit. Au lever du jour, il part avec le seul Basile, dépasse le lac de Tuts, franchit le col du Pabat, ascensionnent l’arête orientale menant au Cap Peytier-Hossard (ou Petit Balaïtous) dans l’espoir de poursuivre à toute crête. Passé l’éperon Rayssé, il se heurte à une muraille creusée d’une cheminée peu catholique, s’en détourne pour essayer divers couloirs, parvient à une brèche cotée 2.995 mètres : « son escalade semble interdite à un bipède ». Faisant contre mauvaise fortune bon gré, Russell se rabat sur son itinéraire de 1864. Sous la menace de nuages bourgeonnants, lui et Basile descendent dans le vallon de Batcrabère par le col du Pabat et la brèche Saget, remontent à la Passe de la Barane, et commencent à s’élever dans la rocaille. Le temps se dégrade alors qu’ils se trouvent au pied « de cet escalier d’aiguilles, dont l’effroyable chaos mène à la cime. » Ils se trouvent à plus de 3.000 m, à moins de cent cinquante mètres du sommet, l’orage éclate, grêle et brouillard. Basile profite d’une accalmie pour tester plus haut. À une trentaine de mètres de la cime, il est arrêté, la roche est verglacée. Russell et lui se voient contraints de rebrousser chemin, et passent la nuit auprès des lacs d’Arriel dans la hutte de Darré-Spumous (2.200 m). Le lendemain, ils passent le Port de la Peyre-Saint-Martin, reviennent à Labassa, où ils retrouvent le père Gaspard mort d’inquiétude, ils ont effectué le tour complet dans le sens trigonométrique du Balaïtous (sans doute une première). Accompagné d’un chasseur d’isards nommé Poulou Salettes et de Basile, Russell redémarre le surlendemain. Cette fois, au lieu d’emprunter l’arête Peytier-Hossard, il contourne l’éperon Rayssé, suit les vires des Terrasses Gaspard-Salettes, qui surplombent la rive Nord du glacier de Las Néous, fracturé de vilaines béances. À son extrémité, la pente se redresse à un angle alarmant, une crevasse aux reflets bleutés s’ouvre à une profondeur insondable. Russell et ses deux accompagnateurs se trouvent face à un rempart de granit délité apparemment inexpugnable, haut de 150 mètres, et la cime est encore invisible. L’entreprise paraît risquée, ils optent finalement pour une des gouttières qui entaillent les parois, la seule à n’avoir pas de bergschrund sur sa ligne de chute. « Sallettes ôte ses souliers et nous grimpons à pic comme des reptiles collés une paroi. » Au-dessus, le granit se révèle parfaitement sain et nos trois compères gagnent le sommet sans autre complication. « La crête est arrondie et si facile qu’un cheval la suivrait. J’étais à moitié ivre de joie quand je vis la tour. » Une fois de plus, la ténacité a payé. Un nouvel itinéraire a été ouvert au Balaïtous. Cette voie, qui remonte le glacier de Las Néous, est désormais classique, quoique aujourd'hui on emprunte généralement la cheminée centrale et non, comme Russell, celle de droite. Voici la manière dont Miguel Angulo la décrit : « En début de saison, lorsque le glacier est en bonne condition, beaucoup préfèrent gravir le Balaïtous par ce versant. L’escalier de la cheminée de Las Néous n’est pas facile, surtout avec le recul du glacier qui complique les premiers mètres de la voie. Plusieurs passages délicats et de nombreuses pierres instables rendent le passage peu sûr et assez exposé, surtout à la descente. Itinéraire de haute montagne, pour montagnards confirmés, prévoir piolet, crampons, anneaux, corde de quarante mètres. » Autant d’accessoires dont on ne disposaient pas les premiers ascensionnistes, qui en outre ignoraient tout de la voie à suivre et devaient progresser à l’instinct. Edouard WallonÀ force d’entendre ses pairs parler du Balaïtous comme d’une hydre à dompter, Edouard Wallon finit par en oublier ses tables de trigonométrie. En 1872, engageant les valeurs sûres que sont Gaspard et Lacoste, il part d’Arrens, remonte le perfide glacier de Las Néous, escalade la cheminée sous une mitraillade de pierres et parvient à la cime. « Tellement ému, dira-t-il, que je restai un moment en extase. » Il esquisse sur place le croquis d’une aquarelle intitulée panorama général circulaire d’un réalisme saisissant, mentionnant chaque pic par son nom. Retour au son point de départ le soir-même. L’année suivante, Clément Latour de Cauterets, lors d’une chasse à l’isard dans le massif de la Frondella, remarque une brèche par où il semble possible d’atteindre le Balaïtous et y mène quelques jours plus tard un touriste, M. Durand. Sitôt informé de cette découverte, Wallon quitte Cauterets, monte au col de la Fache, bivouaque à la cabane de Splumous, attaque le glacier, atteint la brèche (devenu brèche Latour) et grimpe au sommet. Dès lors, le Balaïtous devint sa montagne fétiche, il en effectua plusieurs fois l’ascension par des voies différentes, en dressa la carte et décrivit tous les itinéraires imaginables. En 1879, Wallon réapparaît avec ses mêmes guides à Panticosa pour s’adjuger le Pico Baldaráin (2.702 m) au Nord de la sierra de la Tendeñera puis regagne les lacs d’Arriel par Sallent d’où il conquiert, en longeant une arête qui porte désormais son nom, un pic resté curieusement vierge dans le massif du Balaïtous : la Frondella (3.063 m). « Wallon, résume Béraldi, a eu l’art de laisser passer ses supérieurs avant lui, et de se présenter au moment où les derniers grands pics vierges vont faire prime. » L’épopée des géodésiensIl faudra attendre 1877 pour que la capitaine Prudent, dans un article paru dans l’Annuaire du C.A.F., lève le voile sur l’épopée des géodésiens. En 1898, après de patientes recherches dans les archives du Ministère de la Guerre, l’historiographe Henri Béraldi confirmera la primauté des ingénieurs géographes, à qui il consacrera un ouvrage captivant : Balaïtous et Pelvoux (1907-1910). Ce sont bien les lieutenants Pierre Peytier et Paul-Michel Hossard, accompagnés de Coustet, un chasseur d’Arrens, et d’une troupe d’une quinzaine d’hommes, qui ont précédé Packe et sont montés au Balaïtous : le 3 août 1825. Leur mission : dresser un signal géodésique et mesurer les distances zénithales des principaux sommets du massif à l’aide d’un cercle répétiteur. Partis du Val d’Azun, Peytier et Hossard auraient bifurqué au niveau des cabanes de Dombas vers le vallon de Larribet, auraient franchi la brèche Saget et la passe de Pabat, grimpé au cap qui porte aujourd'hui leur nom, Peytier-Hossard (2.995 m). De là, selon toute vraisemblance, ils auraient longé les parois sur d’étroites corniches, passé la vire Béraldi, atteint la Brèche des Isards, et pris le sommet en écharpe. Tout cela, au conditionnel car de cette expédition ne subsistait qu’un compte-rendu martial. Aucun mot technique, ni glacier, ni brèche, ni cheminée, ni dalle, ni corniche – des allusions pourtant aux dangers encourus et à la dureté de la course. Cette victoire, Peytier et Hossard et leur troupe l’ont remportée à l’issue d’une campagne épique, entrée depuis dans la légende. Après être montés à l’Ossau en pleine tempête, ils écumèrent le massif pendant plusieurs semaines, tâtonnèrent, prirent leurs repères. Leur première tentative au Balétous se solde par un échec cinglant : c'est un de ses voisins qu’ils conquièrent, le Palas (2.975 m). Dans le brouillard, ils se sont trompés de pic. Le lendemain, le soleil se montre, ils remontent un glacier [celui de Las Néous ?], escaladent des cheminées, viennent buter à « 250 mètres du sommet, sur un escarpement qu’ils ne peuvent ni franchir ni tourner. » Ils repassent à l’offensive quelques jours plus tard en partant de Cauterets. Nouvel échec. Le quatrième essai sera le bon. Ils édifient la tourelle, dressent leur tour d’horizon, mais doivent se replier en catastrophe pour cause de mauvais temps. Ils montent au Quayrat, à la Tusse de Maupas et au Pic de Troumouse effectuer d’autres relevés. En 1826, nouvelle campagne, les géodésiens restent bloqués sept jours d’affilée non loin de la cime du Balétous dans l’incapacité de descendre en raison de terribles conditions météo, gel, vent et brouillard. À court de vivres, ils se résignent à entamer la descente, la neige recouvre les passages exposés, « on y rentre jusqu’à la moitié de la cuisse », et il leur faut tailler des encoches dans les cheminées glacées à coups de bâtons ferrés, déjouer les crevasses du glacier dans le brouillard. N’ayant pas achevé leur mission, il leur faut impérativement y remonter afin de terminer leurs mesures et de récupérer leurs appareils. Pas le temps de souffler, Peytier repart. Avec un seul porteur, les autres ayant catégoriquement refusé d’y retourner. Ils terminent leurs relevés, redescendent en plein orage, abandonnant derrière eux les vestiges retrouvés trente-huit ans plus tard par Packe. Aux débuts des années 1860, les exploits des géodésiens sont tombés aux oubliettes. Un black-out total, on ne sait ni par où ils sont passés ni ce qu’ils sont devenus. Et leur rapport rempli de vagues annotations, d’explications aussi floues que contradictoires, n’est pas fait pour éclairer le problème. Ils sont venus, ils ont vaincu, et ont disparu. « À Arrens même, consigne Russell, on ignorait jusqu’à leurs noms. On avait bien une vague idée d’une première ascension, comme celle du déluge et de la chute de nos premiers parents. Mais comme tous les contemporains étaient ou morts ou introuvables, on en parlait comme d’une légende vieille de dix siècles. Autant demander des nouvelles de Roland, et des détails sur son itinéraire quand il escalada le Cirque de Gavarnie pour fendre d’un coup d’épée la brèche qui porte son nom. » Ce ne sera qu’en 1901, trois ans donc après les révélations de Béraldi, qu’Henri Brulle, René d’Astorg et Célestin Passet réouvriront la voie empruntée par les géodésiens. Une varappe magnifique, redoutable par mauvais temps, toboggans de glace, cheminées d’éboulis instables, escalades de gendarmes, enjambées de failles « précipiteuses », corniches en dévers sur des abîmes de 600 mètres. Au terme d’une course de dix-sept heures, ponctuée d’essais infructueux, Brulle et d’Astorg forceront la décision. Sans corde, malgré le verglas dans les endroits critiques. En 1904, George et Charles Cadier, rééditeront leur performance. « De toutes les cimes que nous avons visitées, c'est la plus sauvage, la plus perdue. Elle offre, dans un désert immense de granit et de glace, les abîmes les plus effrayants et l’accès le plus mal commode. » Les frères Cadier, après avoir écumé le massif du Balaïtous durant plusieurs campagnes, rédigeront une monographie Un grand pic Marmuré ou Balaïtous, qui sera préfacée par Aymard de Saint-Saud (1913). Elle reste aujourd'hui encore le meilleur ouvrage sur ce nœud de précipices qu’est le Balaïtous. |

||

Korpa |

Copyright 2019 |

|